1.气候多变,温差加大:“白露秋分夜,一夜凉一夜”。此时昼夜温差显著增大,孩子体温调节能力弱,稍有不慎便易着凉,导致呼吸道局部抵抗力下降。

2.空气干燥,黏膜受损:秋燥来袭,空气中的水分减少。干燥的空气会带走孩子呼吸道黏膜(鼻腔、咽喉)表面的水分和黏液层。这层黏液是重要的物理屏障和免疫防线,干燥使其变薄、功能减弱,病毒细菌更易入侵。

3.室内聚集,病原传播:开学季来临,孩子们在教室等相对密闭的空间内长时间密切接触,一旦有呼吸道病原体出现(如流感病毒、鼻病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎链球菌等),极易通过飞沫、接触快速传播。

4.过敏因素叠加:秋季也是尘螨、霉菌等过敏原活跃的季节,可能诱发或加重过敏性鼻炎、哮喘等,使呼吸道处于更敏感脆弱的状态。

科学防护七大要点:

1.“洋葱式”穿衣,灵活应对:准备多层、易穿脱的衣物(如背心、薄外套)。早晚及时加衣保暖,中午或活动出汗后及时脱减,避免汗湿吹风着凉。重点保护:腹部、背心、脚踝。

2.保湿润燥,呵护黏膜:

室内加湿:使用加湿器(务必用纯净水,并定期彻底清洁消毒),维持湿度在50%-60%最舒适。

补充水分:鼓励孩子少量多次饮用温开水,保持喉咙湿润。鼻腔护理:感觉鼻腔干燥时,可考虑使用生理性海水鼻腔喷雾剂清洁湿润。

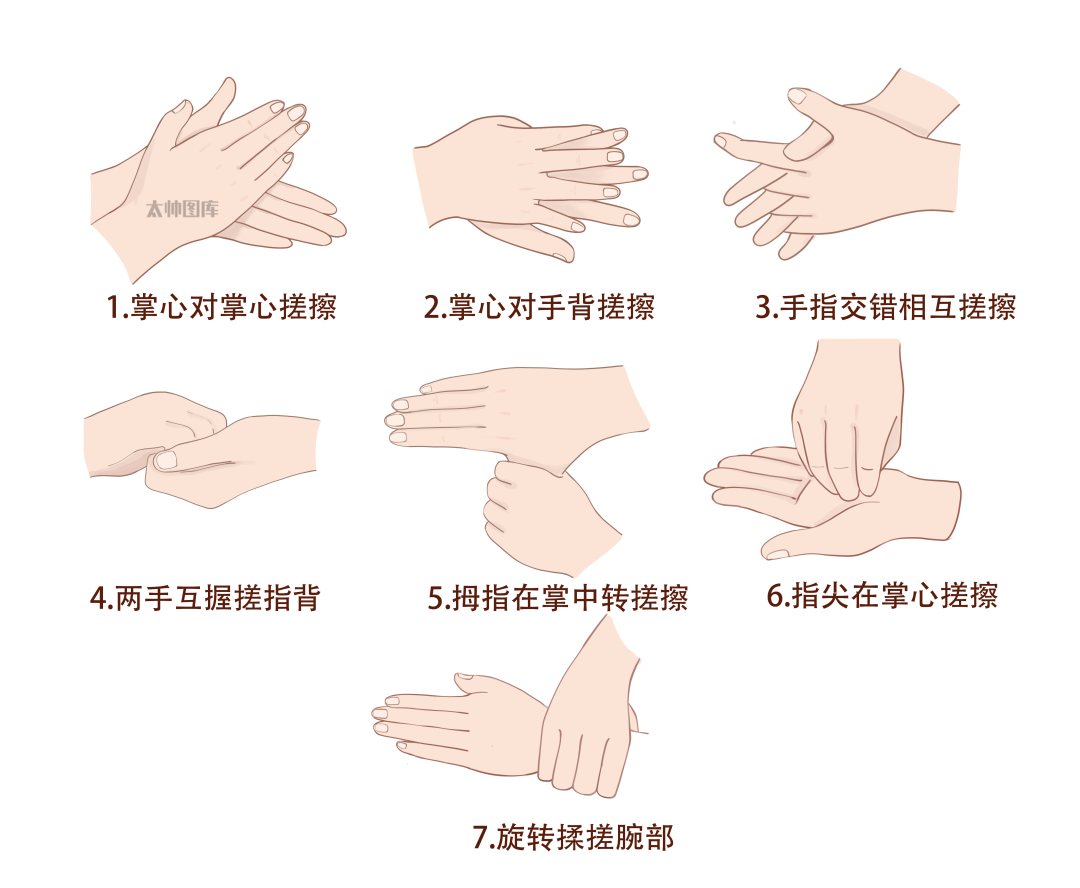

3.勤洗手+戴口罩,阻断传播:

洗手是关键:教会孩子用肥皂/洗手液和流动水,按“七步洗手法”认真洗手(饭前便后、外出回家、触摸公共物品后、咳嗽打喷嚏后)。

口罩防护:在人群密集、空气流通差的场所(医院、公共交通、密闭商场)或周围有人生病时,建议佩戴合适尺寸的口罩。

4.吃好睡好,强健体质:

充足睡眠:保证规律作息和高质量睡眠,助力免疫系统修复。

均衡营养:多摄入富含维生素C(新鲜蔬果如柑橘、猕猴桃、绿叶蔬菜)、维生素A(胡萝卜、南瓜、动物肝脏)、锌(贝壳类、瘦肉)和优质蛋白质(鱼禽蛋奶豆)的食物,增强免疫力。

避免:过多油腻、辛辣、冷饮。

5.开窗通风,净化空气:即使天凉,每天也至少开窗通风2次,每次不少于30分钟。选择户外空气好、温度较高的时段(如上午10点后、下午3点左右)进行。

6.接种疫苗,主动防御:

流感疫苗:每年接种是预防流感及并发症最有效手段。≥6月龄即可接种,最佳接种时间在流感季开始前(通常9-10月)。

肺炎球菌疫苗:按时接种,预防肺炎球菌引起的肺炎、中耳炎等。

其他疫苗:确保按国家免疫规划完成接种(含麻疹、百日咳等成分疫苗),并按要求接种新冠病毒疫苗。

7.减少聚集,不适居家:流感季尽量少带孩子去人员过度密集、空气不流通的场所。孩子出现发热、咳嗽等呼吸道症状,应及时居家休息,避免带病上学/入园,利于康复并防止传染他人。

出现以下情况,需及时看儿科医生

高热不退:体温持续超过39°C,或服用退热药后难降至安全范围,或发热超过3天无好转。

呼吸困难:呼吸急促(婴儿>50次/分,幼儿>40次/分)、费力、出现吸气时胸骨上窝/锁骨上窝/肋间隙凹陷(三凹征)、口唇或指甲青紫。

精神异常:精神萎靡、嗜睡、叫不醒,或异常烦躁、持续哭闹不安、拒绝进食饮水。

咳嗽剧烈或特殊:声音嘶哑、犬吠样咳嗽(像小狗叫)、喘息明显(呼吸带哨音)、咳嗽带金属音。

脱水迹象:尿量显著减少(如婴儿尿布长时间干燥)、哭时泪少或无泪、口唇干燥、眼窝凹陷。

原有疾病加重:如哮喘等基础呼吸道疾病症状明显加重。